Oleh : Yohanis Elia Sugianto

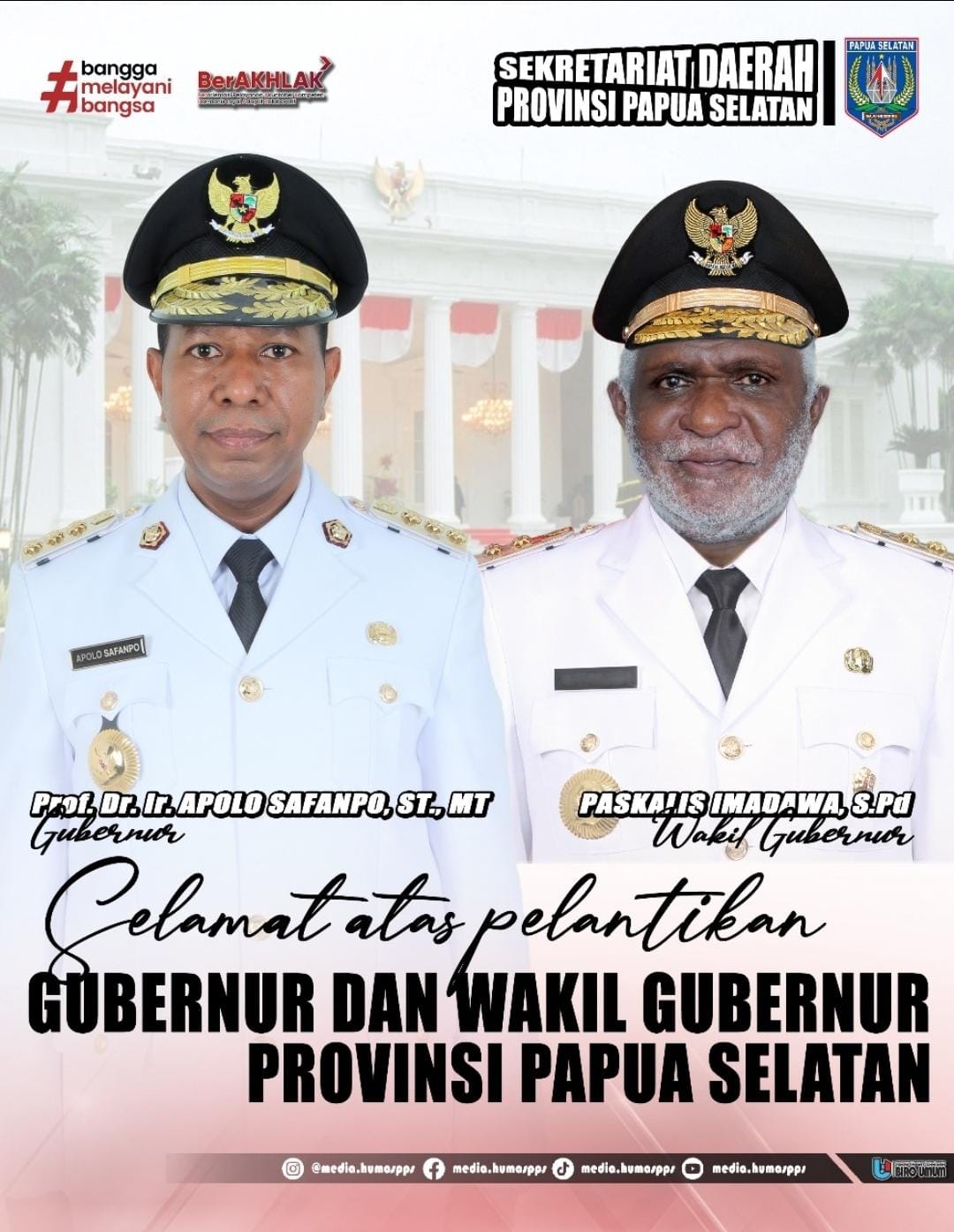

Langkah visioner Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui peresmian Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) oleh Gubernur Apolo Safanpo hari ini adalah sebuah penegasan yang patut diapresiasi. Di tengah deru globalisasi yang tak terelakkan, inisiatif ini melampaui sekadar perayaan seremonial; ia adalah sebuah investasi strategis pada fondasi paling dasar yang menopang keberlangsungan masyarakat. Budaya, dalam esensinya, adalah sistem operasi kolektif yang berisi kebijaksanaan terakumulasi tentang bagaimana manusia memaknai dirinya, berinteraksi dengan sesamanya, dan hidup harmonis dengan lingkungannya. Mengabaikan fondasi ini atas nama pembangunan adalah seperti membangun gedung pencakar langit di atas tanah labil. Oleh karena itu, PKD Papua Selatan 2025 menjadi momentum krusial untuk mentransformasi apresiasi budaya dari sekadar tontonan menjadi fondasi tuntunan hidup dan kesejahteraan.

Perspektif filosofis memberikan argumen paling mendasar mengenai urgensi ini, yakni pada tataran eksistensial manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk pencari makna, dan budaya menyediakan kerangka untuk pencarian tersebut. Filsuf Charles Taylor, dalam analisisnya mengenai identitas modern, mengemukakan bahwa diri (the self) tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan melalui dialog berkelanjutan dengan “kerangka referensi” yang diwariskan oleh budaya.[1] Tanpa akses terhadap kerangka ini, individu kehilangan “kosakata” untuk memahami siapa dirinya. Fenomena ini melahirkan masyarakat yang teralienasi dan rapuh. Ketika sebuah komunitas berhenti menceritakan kisahnya sendiri, ia tidak hanya kehilangan warisan; ia kehilangan dirinya. PKD Papua Selatan, dengan menampilkan kekayaan budaya dari Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel, secara aktif menyediakan kembali “kosakata” tersebut, memberikan panggung bagi generasi muda untuk berdialog dengan identitasnya.

Dari lensa antropologi, budaya dipahami sebagai mekanisme adaptasi yang brilian. Setiap sistem budaya merepresentasikan himpunan solusi unik yang dikembangkan untuk menjawab tantangan spesifik di lingkungannya. Antropolog Clifford Geertz melukiskan budaya sebagai “jaringan-jaringan makna” yang ditenun sendiri oleh manusia.[2] Jaringan inilah yang memandu cara masyarakat berinteraksi dengan alam, yang kini kita kenal sebagai Pengetahuan Ekologis Tradisional (Traditional Ecological Knowledge). Kearifan lokal masyarakat Papua Selatan dalam menjaga hutan sagu, mengelola perairan, dan memahami ekosistem rawa adalah aset tak ternilai. Saat pengetahuan ini terkikis, kita tidak hanya kehilangan teknik, tetapi juga etos keharmonisan dengan alam. PKD menjadi kesempatan emas untuk mendokumentasikan dan memvalidasi pengetahuan ini, menunjukkan relevansinya dalam menghadapi krisis iklim dan pangan modern.

Argumen ini diperkuat oleh kacamata sosiologi, yang memandang budaya sebagai perekat sosial. Émile Durkheim memperingatkan tentang bahaya anomi—kondisi di mana norma sosial melemah, menyebabkan individu kehilangan arah.[3] Budaya daerah, dengan ritual dan perayaan komunal, berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap anomi. Ia membangun apa yang oleh Robert Putnam disebut sebagai kapital sosial: jaringan kepercayaan dan kerja sama yang membuat masyarakat produktif.[4] PKD yang mempertemukan berbagai suku dan komunitas dari empat kabupaten adalah sebuah forum vital di mana kapital sosial direproduksi. Interaksi, dialog, dan apresiasi lintas budaya di dalam acara ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan identitas kolektif sebagai masyarakat Papua Selatan, modal sosial yang esensial untuk pembangunan yang damai dan inklusif.

Agar momentum Pekan Budaya Papua Selatan ini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, perayaan ini harus ditindaklanjuti dengan program-program strategis yang berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang dapat dipertimbangkan adalah:

- Digitalisasi dan Arkivasi Pengetahuan: Setiap tarian, lagu, cerita rakyat, dan proses pembuatan kerajinan yang ditampilkan harus didokumentasikan secara profesional. Membangun sebuah arsip digital kebudayaan Papua Selatan yang dapat diakses publik, terutama sekolah-sekolah, akan memastikan warisan ini tidak lekang oleh waktu dan menjadi sumber inspirasi serta bahan penelitian bagi generasi mendatang.

- Inkubasi Ekonomi Kreatif: Acara ini harus menjadi titik awal untuk inkubator wirausaha kreatif. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi lokakarya bagi para pengrajin untuk meningkatkan kualitas produk, desain kemasan, dan strategi pemasaran digital. Menghubungkan para maestro ukiran Asmat atau pengrajin noken dari Mappi dengan pasar nasional dan internasional akan secara langsung mengubah kapital budaya menjadi kapital ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

- Integrasi Kurikulum Pendidikan: Kearifan dan kesenian yang ditampilkan dalam PKD harus diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Mengadakan program “Maestro Masuk Sekolah”, di mana para seniman dan tetua adat mengajar langsung kepada siswa, akan memastikan proses pewarisan budaya berjalan efektif dan menciptakan kebanggaan sejak dini di kalangan generasi muda.

- Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas: PKD dapat menjadi etalase untuk merancang paket-paket wisata budaya yang otentik dan dikelola oleh komunitas lokal. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat, tetapi untuk merasakan pengalaman hidup bersama masyarakat, belajar mengukir, menari, atau menyusuri sungai. Model pariwisata ini memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Pada akhirnya, kebijakan pembangunan di setiap tingkatan harus menempatkan kebudayaan sebagai jantungnya. Apresiasi kita terhadap penyelenggaraan Pekan Budaya Papua Selatan 2025 harus melampaui tepuk tangan seremonial. Ia harus menjadi komitmen kolektif untuk menjadikan budaya sebagai kompas yang mengarahkan jalan menuju masa depan Papua Selatan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya secara identitas, adil secara sosial, dan bijaksana secara ekologis.

Daftar Pustaka

Durkheim, É. (1997). Suicide: A Study in Sociology (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). The Free Press. (Karya asli terbit 1897).

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Taylor, C. (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard University Press.

[1] Taylor, C. (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard University Press. Dalam buku ini, Taylor secara ekstensif berargumen bahwa konsepsi kita tentang “diri” sangat bergantung pada narasi dan kerangka moral yang tersedia dalam budaya kita

[2] Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books. Frasa “man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun” (hlm. 5) adalah salah satu kutipan paling terkenal dari Geertz yang merangkum pandangan interpretatifnya tentang budaya.

[3] Durkheim, É. (1897). Suicide: A Study in Sociology. The Free Press. Durkheim mengidentifikasi anomi sebagai salah satu penyebab utama bunuh diri, yang timbul dari deregulasi hasrat individu akibat runtuhnya tatanan norma sosial.

[4] Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. Putnam menyediakan analisis komprehensif tentang penurunan kapital sosial di Amerika Serikat dan dampaknya terhadap kesehatan demokrasi dan komunitas.