Oleh Yohanis Elia Sugianto

Identitas manusia Papua hari ini sedang berdiri di sebuah persimpangan zaman yang kompleks. Di satu sisi, ada tarikan kuat dari akar tradisi dan adat-istiadat (adat) yang telah menopang kehidupan komunal selama ribuan tahun. Di sisi lain, arus globalisasi dan modernitas yang tak terbendung menawarkan janji kemajuan sekaligus ancaman dislokasi budaya dan keterasingan.

Kompleksitas ini melahirkan sebuah pertanyaan eksistensial yang mendesak, khususnya bagi generasi muda: Bagaimana menjadi seorang Papua yang otentik di tengah tantangan hidup modern?

Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah sebuah pilihan biner antara masa lalu dan masa kini, melainkan sebuah panggilan untuk sintesis yang kreatif dan kritis.

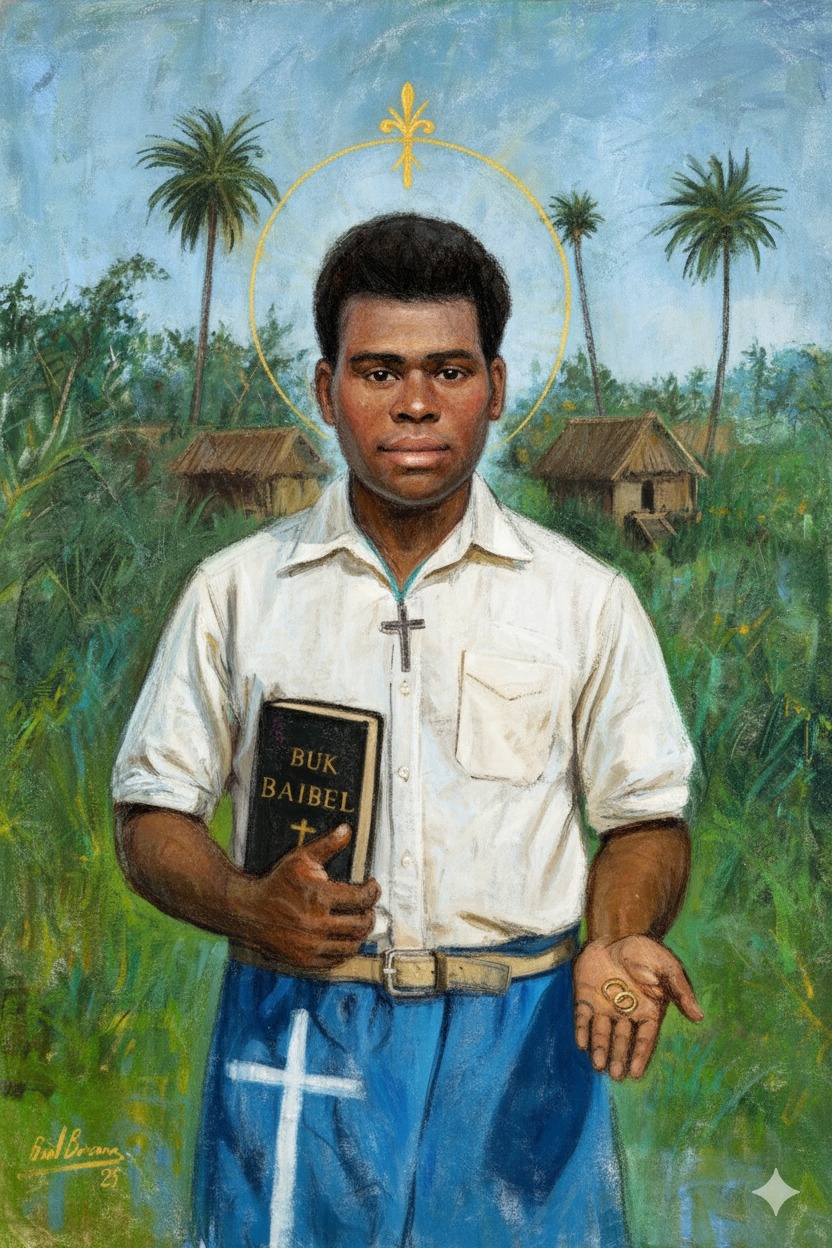

Dengan merefleksikan filsafat manusia dalam hubungannya dengan budaya, dan mengambil inspirasi dari figur paradigmatik seperti Beato Petrus To Rot, kita dapat melihat bahwa kesetiaan pada jati diri yang dinamis adalah jalan menuju keutuhan sebagai manusia (manusia utuh).

Tantangan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Selatan, bersifat multidimensional. Modernitas tidak hanya datang dalam bentuk teknologi atau pendidikan, tetapi juga dalam wujud sistem ekonomi-politik yang seringkali eksploitatif dan ideologi konsumerisme yang menggerus nilai-nilai komunal.

Kehadiran industri skala besar, misalnya, kerap kali menciptakan disrupsi ekologis dan sosial, mengubah lanskap fisik dan merenggangkan ikatan sosial tradisional.[1] Di ruang digital, kaum muda dibanjiri oleh narasi global yang, jika tidak disaring, dapat menimbulkan krisis identitas dan perasaan inferioritas budaya.[2]

Fenomena ini menciptakan apa yang oleh para filsuf eksistensialis disebut sebagai keterasingan (alienation)—sebuah kondisi di mana individu merasa terputus dari akarnya, dari komunitasnya, dan bahkan dari dirinya sendiri.[3] Tanpa pegangan yang kuat, individu berisiko menjadi manusia fragmentaris, terombang-ambing tanpa arah di tengah lautan perubahan.

Di sinilah relevansi filsafat manusia dan budaya menjadi sentral. Filsafat memandang manusia bukan sebagai entitas yang sudah jadi, melainkan sebagai sebuah “proyek” yang terus-menerus “menjadi”.

Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa “eksistensi mendahului esensi,” yang berarti manusia pertama-tama ada, berhadapan dengan dunia, dan baru kemudian mendefinisikan dirinya melalui pilihan-pilihannya.[4] Namun, pilihan ini tidak dibuat dalam ruang hampa.

Manusia adalah makhluk-dalam-dunia (being-in-the-world), sebagaimana diistilahkan oleh Martin Heidegger, di mana “dunia” kita secara fundamental dibentuk oleh budaya.[5] Budaya menyediakan bahasa, simbol, nilai, dan narasi yang menjadi “bahan baku” bagi pembentukan diri.

Dengan demikian, menolak budaya sendiri secara total sama artinya dengan menolak fondasi untuk membangun identitas yang koheren.

Filsuf Charles Taylor lebih lanjut mengelaborasi bahwa jati diri kita bersifat dialogis dan naratif.[6] Kita memahami siapa diri kita dengan menempatkan diri kita dalam sebuah cerita yang lebih besar—cerita keluarga, klan, suku, dan leluhur.

Kesetiaan pada jati diri, dari sudut pandang ini, bukanlah sebuah tindakan konservatisme buta yang menolak segala hal baru. Sebaliknya, ia adalah sebuah tindakan hermeneutis: sebuah upaya untuk menafsirkan kembali warisan masa lalu agar relevan dalam menjawab tantangan masa kini dan membentuk masa depan.[7]

Jati diri yang sejati bersifat dinamis; ia adalah sebuah dialog berkelanjutan antara “apa yang telah kita warisi” dan “apa yang kita tuju”. Keutuhan sebagai manusia (wholeness) tercapai ketika dialog ini berjalan secara sadar, kritis, dan otentik.

Figur Beato Petrus To Rot (1912-1945) dari Papua Nugini menjadi contoh konkret dan paripurna dari proses ini. Ia hidup di persimpangan zaman yang bahkan lebih brutal: perjumpaan antara budaya, iman Katolik, dan imperialisme militer Jepang. Ia menghadapi kompleksitas modernitas dalam wujudnya yang paling opresif. Namun, responsnya bukanlah penolakan total ataupun penyerahan diri. To Rot melakukan sebuah sintesis yang mengagumkan.

Pertama, ia tidak membuang identitasnya sebagai putra seorang kepala suku. Ia tetap berakar kuat dalam budayanya.

Kedua, ia memeluk iman baru bukan sebagai ideologi asing, melainkan sebagai jalan yang menyempurnakan dan memurnikan nilai-nilai luhur dalam budayanya. Proses ini dalam teologi disebut sebagai inkulturasi, di mana Injil dihidupi dalam wadah budaya lokal.[8]

Pembelaannya yang gigih terhadap pernikahan monogami, misalnya, bukanlah sekadar ketaatan dogmatis. Ia melihatnya sebagai cara untuk mengangkat martabat perempuan dan memperkuat institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat Tolai yang lebih sehat dan adil, sebuah reinterpretasi kritis terhadap praktik poligami yang ada saat itu.[9]

Ketiga, dalam menghadapi kekuasaan totaliter Jepang yang melarang praktik keagamaan dan mendorong kembali ke praktik lama, To Rot menunjukkan kesetiaan tertinggi pada jati dirinya yang telah terintegrasi. Jati dirinya adalah seorang Tolai, seorang Katolik, seorang suami, seorang ayah, dan seorang pemimpin komunitas. Semua aspek ini menyatu dalam satu kesatuan yang koheren.

Ketika dipaksa untuk mengkhianati salah satu aspek (imannya), ia melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap keseluruhannya.

Kematiannya sebagai martir adalah afirmasi tertinggi dari keutuhan pribadinya. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan pada hati nurani yang berakar pada identitas otentik adalah sumber kekuatan yang melampaui bahkan ancaman kematian[10] Ia menjadi manusia utuh karena ia menolak untuk hidup sebagai manusia yang terpecah.

Implikasinya bagi generasi muda Papua Selatan sangatlah jelas. Jalan untuk menghadapi kompleksitas modernitas bukanlah dengan menjadi “Barat” atau kembali ke masa lalu yang teridealisasi. Jalan tersebut adalah jalan Petrus To Rot: jalan sintesis yang kritis dan kreatif.

Ini menuntut tiga hal. Satu, pendidikan yang membebaskan—pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membekali kaum muda dengan kemampuan untuk menganalisis secara kritis kekuatan global dan sekaligus menghargai serta memahami kekayaan filosofis dari adat mereka sendiri.[11]

Dua, kepemimpinan yang berakar—mencetak pemimpin-pemimpin muda yang, seperti To Rot, memiliki legitimasi budaya dan integritas moral untuk menavigasi perubahan tanpa menjual identitas komunitasnya.

Tiga, spiritualitas yang mendalam—apapun keyakinannya, spiritualitas memberikan “pusat gravitasi” moral yang memungkinkan seseorang untuk tetap teguh di tengah perubahan, membedakan antara kemajuan yang sejati dan modernisasi yang dangkal.[12]

Pada akhirnya, “menjadi seorang Papua” di era modern adalah sebuah proyek eksistensial yang heroik. Ia adalah panggilan untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara kearifan lokal dan wawasan global.

Dengan berpegang pada kesetiaan terhadap jati diri—yang dipahami bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sebuah narasi hidup yang terus-menerus ditafsirkan dan diperjuangkan—seorang individu tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan mencapai keutuhan sejatinya sebagai manusia. Sebagaimana diteladankan oleh Petrus To Rot, dalam kesetiaan inilah terletak martabat, kekuatan, dan pada akhirnya, kebebasan sejati.

Judul Asli : MENJADI MANUSIA PAPUA UTUH DI TENGAH ARUS MODERNITAS: INSPIRASI TELADAN HIDUP BEATO PETRUS TO ROT, ORANG KUDUS DARI PAPUA NUGINI

Daftar Pustaka

Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press, 2006.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000.

Francesco, Vincent. “Peter To Rot: A Catechist and Martyr for Marriage.” Vatican News, 17 Januari 2020.

Heidegger, Martin. Being and Time. Diterjemahkan oleh John Macquarrie dan Edward Robinson. New York: Harper & Row, 1962.

Keenan, John F. “The Idea of a Martyr: A Philosophical and Historical Perspective.” Dalam The Meaning of the Martyrdom, disunting oleh James Bernauer dan Jeremy Carrette, 51-68. New York: Fordham University Press, 2011.

Kirksey, Eben. Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power. Durham: Duke University Press, 2012.

Marx, Karl. “Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.” Dalam The Marx-Engels Reader, disunting oleh Robert C. Tucker. New York: W. W. Norton & Company, 1978.

Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Diterjemahkan oleh Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Rutherford, Danilyn. Laughing at Leviathan: Sovereignty and Audience in West Papua. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

Sartre, Jean-Paul. Existentialism Is a Humanism. Diterjemahkan oleh Carol Macomber. New Haven: Yale University Press, 2007.

Schreiter, Robert J. Constructing Local Theologies. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985.

Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

[1] Eben Kirksey, Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power (Durham: Duke University Press, 2012), 45-50.

[2] Danilyn Rutherford, Laughing at Leviathan: Sovereignty and Audience in West Papua (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 112.

[3] Karl Marx, “Economic and Philosophic Manuscripts of 1844,” dalam The Marx-Engels Reader, ed. Robert C. Tucker (New York: W. W. Norton & Company, 1978), 70-81.

[4] Jean-Paul Sartre, Existentialism Is a Humanism, trans. Carol Macomber (New Haven: Yale University Press, 2007), 20.

[5][5] Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie dan Edward Robinson (New York: Harper & Row, 1962), 78.

[6] Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989), 33-37.

[7] Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 158.

[8] Robert J. Schreiter, Constructing Local Theologies (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985), 16.

[9] Francesco, Vincent, “Peter To Rot: A Catechist and Martyr for Marriage,” Vatican News, 17 Januari 2020.

[10] John F. Keenan, “The Idea of a Martyr: A Philosophical and Historical Perspective,” dalam The Meaning of the Martyrdom, ed. James Bernauer dan Jeremy Carrette (New York: Fordham University Press, 2011), 55.

[11] Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, trans. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 2000), 75.

[12] Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 2006), 115.

Penulis yang berani dan cerdas….memang mondernisasi tanpa jiwa yang tidak berakar pada nilai manusia dan kesejahteraan komunitas, akan mudah berubah menjadi alat dominasi ekonomi dan budaya dalam bentuk penjajahan dengan muka yang baru