Oleh : Yohanis Elia Sugianto

Gemerisik sagu dan dentuman tifa adalah irama kehidupan di Papua Selatan. Di tengah ritus adat yang sakral dan kehangatan persaudaraan, minuman lokal seperti sopi, bobo, atau tuak seringkali hadir sebagai medium simbolik. Ia menjadi perekat sosial, tanda hospitalitas, dan pelengkap upacara yang menghubungkan manusia dengan leluhur. Namun, di sisi lain dari realitas yang sama, alkohol—terutama yang diproduksi massal dari luar—telah menjelma menjadi pemicu derita. Angka kriminalitas yang melonjak, kekerasan dalam rumah tangga yang merajalela, dan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seringkali berhulu dari konsumsi minuman keras (miras) yang tak bertanggung jawab.[1]

Di persimpangan antara sakralitas adat dan patologi sosial inilah, kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi sebuah keniscayaan. Namun, kehadirannya disambut dengan dilema: akankah regulasi ini memberangus nilai budaya yang telah hidup berabad-abad? Ataukah ia justru hadir sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan generasi dan mengembalikan martabat minuman tradisional ke tempatnya yang terhormat? Melalui kacamata filsafat kebudayaan dan sosial, Raperda ini sesungguhnya bukanlah ancaman bagi adat, melainkan sebuah upaya sadar untuk memisahkan yang sakral dari yang profan demi masa depan Papua Selatan yang lebih aman dan beradab.

Ketika Simbol Kehilangan Makna

Dari perspektif filsafat sosial, masyarakat ideal adalah sebuah organisme yang setiap elemennya berfungsi secara harmonis untuk mencapai kebaikan bersama (common good).[2] Emile Durkheim, seorang sosiolog-filsuf, memperkenalkan konsep anomie—sebuah kondisi di mana norma-norma sosial kehilangan otoritasnya, menyebabkan individu merasa terasing dan kehilangan arah.[3] Konsumsi miras yang berlebihan dan tanpa kendali adalah manifestasi nyata dari kondisi anomie ini. Miras yang dikonsumsi secara brutal di pinggir jalan, di pesta-pesta liar, atau sebagai pelarian dari frustrasi ekonomi telah tercerabut dari akar budayanya.

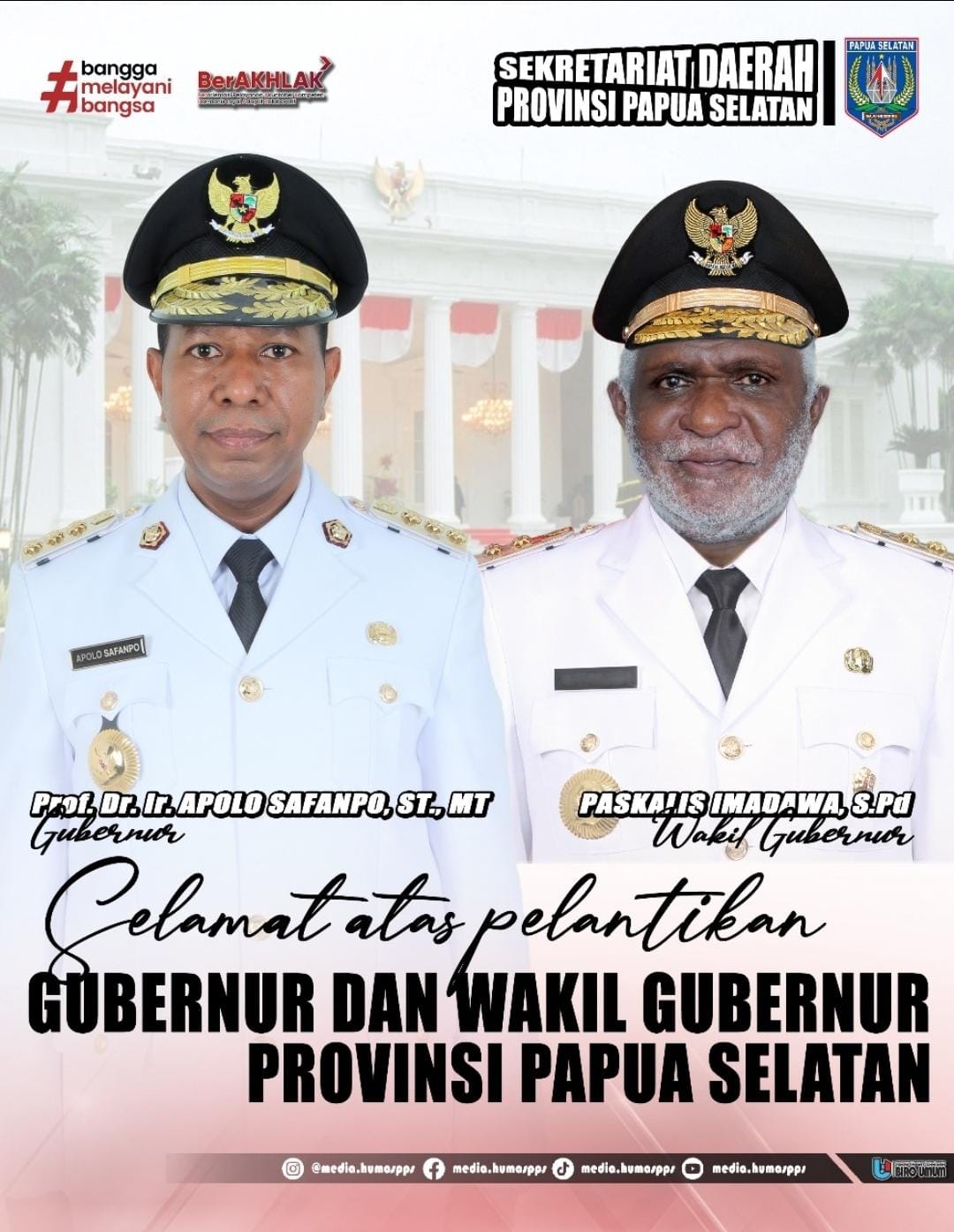

Dalam konteks ini, miras tidak lagi berfungsi sebagai simbol komunal, melainkan sebagai katalisator tindakan antisosial. Ia mengubah individu menjadi “manusia tanpa rem,” menumpulkan akal budi, dan memicu naluri agresif.[4] Keterkaitan langsung ini ditegaskan oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, yang menyatakan bahwa Raperda ini didorong oleh fakta bahwa miras menjadi salah satu pemicu utama terjadinya berbagai tindak kriminalitas di wilayahnya. Menurut Gubernur, banyak insiden kekerasan dan gangguan ketertiban umum terjadi karena pelaku berada di bawah pengaruh alkohol.[5] Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi Raperda sebagai respons konkret pemerintah terhadap ancaman nyata terhadap kontrak sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama.[6] Tanpa regulasi yang jelas, aparat penegak hukum pun kesulitan mengambil langkah tegas, sehingga siklus kekerasan terus berulang.

Oleh karena itu, tindakan negara melalui Raperda untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi miras adalah sebuah langkah yang sah dan niscaya. Ini bukanlah intervensi terhadap kebebasan individu secara sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari bahaya.[7] Raperda ini bertujuan memutus rantai kausalitas antara konsumsi miras tak bertanggung jawab dan lahirnya tindakan kriminal. Ia adalah upaya mengembalikan tatanan sosial yang koyak, memastikan bahwa ruang publik kembali menjadi tempat yang aman bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban paling rentan.[8]

Membedakan yang Sakral dan yang Profan

Kekhawatiran bahwa Raperda akan memberangus budaya lokal muncul dari kegagalan membedakan dua ranah eksistensi miras dalam masyarakat Papua Selatan. Filsuf budaya seperti Mircea Eliade menegaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, objek atau tindakan dapat memiliki dua dimensi: sakral dan profan.[9] Sesuatu yang sakral adalah yang terhubung dengan dunia mitos, ritus, dan memiliki makna yang melampaui fungsi materialnya. Sebaliknya, yang profan adalah yang bersifat duniawi, biasa, dan seringkali tanpa kedalaman makna.

Minuman beralkohol dalam upacara adat di Papua Selatan adalah manifestasi dari yang sakral. Ketika tetua adat menuangkan sopi ke tanah sebagai persembahan bagi leluhur, atau ketika secawan tuak dibagikan untuk menyambut tamu agung, minuman tersebut bukanlah sekadar cairan beralkohol.[10] Ia adalah simbol—seperti yang dikatakan Ernst Cassirer, manusia adalah animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol.[11] Dalam konteks adat, sopi menjadi simbol penghormatan, persatuan, dan jembatan antara dunia nyata dengan dunia spiritual. Konsumsinya diatur oleh norma adat yang ketat: siapa yang boleh minum, kapan, di mana, dan berapa banyak. Tujuannya bukan mabuk, melainkan partisipasi dalam sebuah peristiwa komunal yang bermakna.[12]

Di sisi lain, miras pabrikan yang dijual bebas, dikonsumsi semata-mata untuk mencapai kondisi mabuk, adalah perwujudan dari yang profan. Ia terlepas dari konteks ritual dan bersifat individualistik.[13] Di sinilah letak kebijaksanaan Raperda. Sebagaimana dijelaskan Gubernur Apolo Safanpo, tujuan regulasi ini adalah mengatur secara rinci berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan miras komersial. Aturan tersebut akan mencakup di mana miras boleh dijual, misalnya hanya di tempat hiburan tertentu, serta batasan usia bagi pembeli.[14] Kebijakan ini secara implisit menciptakan demarkasi yang jelas: alkohol untuk adat dilestarikan dalam ruangnya yang sakral, sementara alkohol sebagai komoditas perusak dikendalikan dengan ketat di ruang publik. Dengan demikian, Raperda ini justru berfungsi sebagai pelindung. Ia menjaga agar kesakralan sopi adat tidak ternodai oleh citra buruk yang diciptakan oleh penyalahgunaan miras pabrikan.[15]

Harapan ke Depan: Regulasi sebagai Jalan Kebudayaan

Kesimpulannya, menolak Raperda Miras dengan dalih melindungi budaya adalah sebuah kekeliruan filosofis. Budaya bukanlah entitas statis; ia dinamis dan harus mampu beradaptasi untuk bertahan.[16] Tantangan hari ini bukanlah bagaimana mempertahankan tradisi minum-minum seperti di masa lalu, melainkan bagaimana menyelamatkan nilai-nilai luhur di balik tradisi itu, yakni hospitalitas, persaudaraan, dan spiritualitas dari gempuran modernitas yang destruktif.

Raperda ini bukanlah akhir dari sebuah tradisi, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru. Ia adalah undangan bagi masyarakat Papua Selatan untuk secara kolektif menakar ulang posisi alkohol dalam kehidupan mereka. Ia mendorong kita untuk bertanya: apakah kita ingin mewariskan budaya mabuk-mabukan yang melahirkan kekerasan kepada anak cucu kita, ataukah kita ingin mewariskan budaya minum yang penuh kebijaksanaan, yang mempererat tali persaudaraan dan menghormati leluhur?

Dengan membatasi akses terhadap alkohol profan yang merusak, Raperda justru memberikan ruang bagi alkohol sakral untuk kembali bersinar. Ia melindungi nilai-nilai adat dari kehancuran yang ditimbulkannya sendiri akibat salah tafsir dan penyalahgunaan. Maka, mendukung Raperda ini bukanlah tindakan anti-budaya. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan kebudayaan tingkat tinggi: sebuah upaya sadar untuk memilih masa depan yang lebih baik, di mana tanah Papua Selatan tidak hanya kaya akan adat, tetapi juga aman dan damai untuk ditinggali.

Daftar Pustaka

Cassirer, Ernst. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven: Yale University Press, 1944.

Durkheim, Émile. The Division of Labor in Society. Diterjemahkan oleh W. D. Halls. New York: Free Press, 1984.

Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Harcourt, Brace & World, 1959.

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Habing, B.J. Psychology of Deviant Behavior. Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2011.

Heath, David B., ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westport, CT: Greenwood Press, 1995.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Diedit oleh C. B. Macpherson. Harmondsworth: Penguin Books, 1968.

Human Rights Watch. “Breaking the Cycle: Domestic Violence in Indonesia.” Laporan, 2019. Indonesia.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kepolisian Daerah Papua. “Laporan Tahunan Polda Papua 2023.” Jayapura, 2024.

Mill, John Stuart. On Liberty. London: John W. Parker and Son, 1859.

“Pemprov Papua Selatan Bakal Dorong Perda Pengendalian Miras.” Tribun-Papua.com, 1 Maret 2023.

“Pemprov Papua Selatan Siapkan Raperda Pengendalian Miras dan Narkoba.” Papua Selatan Pos, 20 Oktober 2025.

Rahardjo, Benedictus B. D. “Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan Regulasi di Papua.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 78-95.

Rappaport, Roy A. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Sandel, Michael J. Justice: What’s the Right Thing to Do?. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.

Van der Leeden, Antonius C. Man, Myth, and Ritual in Southern New Guinea: An Ethnographic Study of the Marind-Anim. Leiden: Brill, 1988.

[1] Data mengenai korelasi antara konsumsi alkohol dan tingkat kriminalitas di Papua seringkali dipublikasikan oleh lembaga kepolisian daerah. Lihat misalnya, “Laporan Tahunan Polda Papua 2023,” yang sering dikutip media lokal mengenai peningkatan kasus penganiayaan akibat miras.

[2] Konsep common good ini adalah inti dari filsafat politik klasik, dari Aristoteles dalam Politics hingga pemikiran komunitarianisme modern. Lihat, Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do? (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 6.

[3] Émile Durkheim, The Division of Labor in Society, trans. W. D. Halls (New York: Free Press, 1984), 202.

[4] B.J. Habing, Psychology of Deviant Behavior (Amsterdam: University of Amsterdam Press, 2011), 112, membahas bagaimana alkohol menurunkan fungsi kontrol korteks prefrontal.

[5] “Pemprov Papua Selatan Bakal Dorong Perda Pengendalian Miras,” Tribun-Papua.com, 1 Maret 2023. Diakses 21 Oktober 2025.

[6] Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C. B. Macpherson (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Hobbes berargumen bahwa individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi jaminan keamanan.

[7] John Stuart Mill, On Liberty (London: John W. Parker and Son, 1859), Bab 1. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan hanya dapat dijalankan atas seseorang untuk mencegah kerugian pada orang lain.

[8] Human Rights Watch, “Breaking the Cycle: Domestic Violence in Indonesia,” (Laporan, 2019), seringkali menyorot alkohol sebagai faktor pemicu KDRT.

[9] Mircea Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Religion (New York: Harcourt, Brace & World, 1959), 10.

[10] Antonius C. van der Leeden, Man, Myth, and Ritual in Southern New Guinea: An Ethnographic Study of the Marind-Anim (Leiden: Brill, 1988), 210.

[11] Ernst Cassirer, An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture (New Haven: Yale University Press, 1944), 25.

[12] Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 56, membahas bagaimana ritual menciptakan tatanan dan makna bersama.

[13] David B. Heath, ed., International Handbook on Alcohol and Culture (Westport, CT: Greenwood Press, 1995), 27. Buku ini membandingkan pola minum terintegrasi dalam budaya versus pola minum disruptif.

[14] “Pemprov Papua Selatan Siapkan Raperda Pengendalian Miras dan Narkoba,” Papua Selatan Pos, 20 Oktober 2025. Diakses 21 Oktober 2025.

[15] Benedictus B. D. Rahardjo, “Hukum Adat dan Modernisasi: Tantangan Regulasi di Papua,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 78-95.

[16] Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), 89. Geertz memandang budaya sebagai “jaringan makna” yang terus-menerus ditenun dan diinterpretasikan ulang.